沙店梯田無窮碧 層層疊疊似天梯(組圖)

原本只是與世隔絕的荒山野嶺,卻被塑造成了浩瀚的梯田;原本只是向土地求一個溫飽,卻繪就了這世間最美、最壯觀的圖畫。

這是沙店梯田給我們最直觀卻最深刻的印象。

6月2日,走進位于大山深處的通山縣洪港鎮沙店村,翻過一條仿佛走不到盡頭的盤山公路,梯田就那么突兀卻壯美地出現在眼前。

近處的起伏丘嶺,遠處的莽莽大山,觸目所及,到處都是梯田。無數優美的線條就那么重疊著,盤旋著,如波似潮,從山腳起筆,向山頂延伸,直到被莽莽茂林阻在了半山腰。于是就站在山腰往下望,只見丘丘梯田像螺、像塔、像腰帶、像月亮……美得千姿百態,美得驚心動魄。

正是插秧時節,滿灌著春水的層層梯田如銀鏡般,足以讓飛鳥看清自己一掠而過的倩影。吆喝著水牛耙耕的農夫忙碌其間,構成了一幅無可比擬的田園山水畫。

村支書王義貴告訴我們,沙店梯田起源于宋朝,一位道行高深的道長在附近的太平山修煉,人們紛紛慕名前來,逐漸在此繁衍生息。最初,有許、邱、吳、莊四姓人開始開墾梯田,后來隨著人口越來越多,梯田面積越來越大,如今全村水、旱兩種類型的梯田共有1900畝,規模在全市首屈一指。

說古道今,王義貴娓娓而談:沙店梯田構筑奇特。所有田埂見不著一塊石頭,全由沙土構成,人們在長寬高上進行巧妙設計,使得丘丘梯田水源充足。在這里,“山有多高,水就有多高。 ”他笑道。

這里山勢陡峭,人們只能依山就勢造田,最窄處只能躺一頭牛。關于梯田的“小”,他講了一個小故事:相傳一農民到山上犁田,忙起來把頭上戴的斗笠丟到一邊。犁田時卻發現還有一丘田沒犁,但怎么找也找不著自家的這丘田。一直到傍晚收工,他拿起斗笠,才發現斗笠下方蓋著一塊田,于是歡歡喜喜地耕作完才回家。

一則小故事,讀出了山里人對土地的虔誠,對生活的執著。王義貴說,村里80%的青壯年勞力都外出打工了,但留守在家的人,把每一塊梯田都伺弄得好好的。

如今,藏于深山的“瑰寶”逐漸為世人矚目。洪港鎮黨委副書記曾斌介紹,近年有很多攝影愛好者、自助游的驢友、文人墨客成群結隊來欣賞梯田,贊嘆不已。采訪中,我們正遇上通山單車俱樂部的20多位“騎士”,從縣城出發一路騎行60多公里,翻山越嶺而來,為的只是一睹沙店梯田的風采。

說到這,王義貴不禁向記者推銷起來:“我們這里除了梯田,還有太平山的古寺,有古民居。現在通村公路修到了家門口,大廣高速也穿村而過,只要下決心開發,說不定沙店也會成為旅游勝地呢! ”

記者手記

沙店梯田待呵護

起源于宋朝的沙店梯田景觀,歷經幾代人的辛勤耕耘才有了現在規模,極盛時期梯田有2000多畝。延綿起伏的梯田,在霧氣的縫隙中時隱時現,春季的沙店就是如此飄渺悠然,讓你在陶醉中生起一種身在幻境的錯覺。大量保存下來的古宅和寺廟,記錄著這里曾經的輝煌。如今沙店飽受各種因素的損毀,就象一位風燭殘年的老人,越老災厄越多,越老消亡越快。綠色山體、接天梯田、徽派民居正在加速被毀壞。

沙店梯田歷盡世間滄桑,見證著變幻的社會風云和家族的興衰。高速公路的建設對山體、梯田的破壞;村里青壯年外出打工留下的空巢老人,梯田大量拋荒;現代建筑的延伸,吞噬著留有余韻的老屋與老街,青磚布瓦,雕龍畫棟建筑面臨消散。沙店正演繹著“消亡”與“新生”無規則的轉換。

沙店的農耕依然保持著幾乎原始的勞作模式,俯瞰沙店,萬頃梯田依勢曲,千層埂道順坡彎。這塊神奇的土地,承載著當地農民的勤勞與智慧,見證著當地的文化與文明,祖祖輩輩勤勞創業,守望著這塊微弱之地,他們無怨無悔。

梯田是人與自然相互作用發展形成的文化景觀,具有美學和旅游價值。過去,沙店因為深藏大山無人知曉,成就了它原始的農耕風情,現在,開放開發將失去它如詩如畫的田野風光,如何在開發旅游的過程中有效保護好梯田景觀及其文化,是擺在我們面前的一道課題。

(記者 吳正強 孔繁星 張大樂 夏正鋒 趙忠志 聞期駿 特約記者 張坤鋒/圖 饒敏 大樂/文)

編輯:Administrator

上一篇:

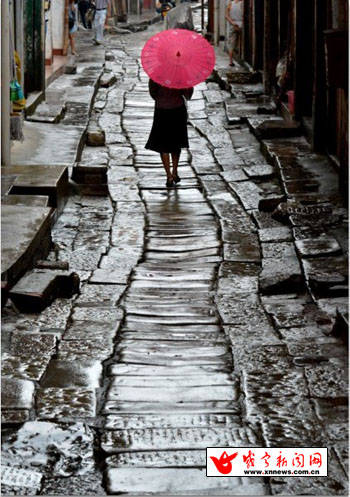

組圖:新店老街——青石板上的歷史印記

下一篇:

組圖:瓷胚上的水墨人生

相關新聞

-

村頭“趕樂”(組圖)

-

指間的溫暖(組圖)

-

配送工:天天在路上(組圖)

每天,我們常常會看見這樣的身影:在車水馬龍的街頭裝運電器;在高樓林立的小區樓梯間,背著大箱子艱難上樓。他們,就是普普...

-

大屋雷祭月(組圖)

-

組圖:新店老街——青石板上的歷史印記

-

沙店梯田無窮碧 層層疊疊似天梯(組圖)

-

組圖:瓷胚上的水墨人生

-

組圖:疏撈工 城市因你而美麗

-

組圖:疏撈工 城市因你而美麗

-

科技之光照亮嘉魚農民增收路(組圖)

嘉魚大禾現代農業科技示范園,針對棚內溫度過高的問題,通過濕簾風機形成對流就可快速降溫;針對棚內濕度不夠,通過濕簾風機...

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27