首頁 >> 專題報道 >> 2021專題 >> 奮斗百年路 啟航新征程 >> 正文

首頁 >> 專題報道 >> 2021專題 >> 奮斗百年路 啟航新征程 >> 正文奮斗百年路 啟航新征程·中國共產黨人的精神譜系|艱苦創業 團結協作——紅旗渠精神述評

新華社北京11月11日電 題:艱苦創業 團結協作——紅旗渠精神述評

新華社記者于文靜、韓朝陽

“劈開太行山,漳河穿山來。林縣人民多壯志,誓把河山重安排……”

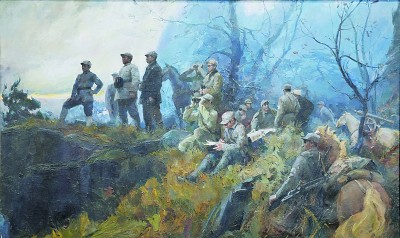

20世紀60年代,河南省林縣(今林州市)人民在縣委領導下,歷時十年,絕壁穿石,挖渠千里,將“自力更生、艱苦創業、團結協作、無私奉獻”的精神之旗插在太行山巔。

紅旗渠在太行山上蜿蜒流淌至今,它是滋潤百姓的“生命渠”,是催人奮進的“幸福渠”,更是永不斷流的“精神渠”。

當年林縣的縣委書記楊貴(前右)回到林州受到鄉親們的熱情歡迎(2001年攝)。新華社記者 王頌 攝

“生命渠”滋潤心田

晉、冀、豫三省交界的林州,山多水少,缺水是千百年來最深、最痛的記憶。在縣志上,“大旱、連旱、兇旱、亢旱”等字眼頻現。

缺水久矣,盼水心切。盡管人們曾經努力,但缺水歷史并沒有終結,直到新中國成立后,還有人因打翻水桶而自責上吊。31歲的縣委書記楊貴站了出來,多方考察后,縣委決定從山西平順縣引濁漳河水入林縣。

這是一項充滿風險的決策。楊貴不僅面臨工程技術上的考驗,還面臨政治前途上的風險。

游客在河南林州紅旗渠分水閘參觀(2019年7月4日攝 ,無人機照片)。新華社記者 李安 攝

“我們可以坐著等老天爺的恩賜,這樣我們的烏紗帽肯定保住了,卻戰勝不了災害,遭殃的是人民群眾。”擲地有聲的話語,體現了一個共產黨人的擔當。

為民修渠,贏得百姓的支持與擁護。縣委征求意見時,林縣百姓說:“國家沒錢,我們自帶干糧也要修成,這是祖祖輩輩的大事。”

“藍天白云做棉被,大地荒草當絨氈。高山為我放崗哨,漳河流水催我眠!”紅旗漫卷太行,人人斗志昂揚。上無寸物可攀,下無片地可立,人們腰系纜繩,飛蕩峽谷開山炸石;物資短缺,農民自帶工具干糧,自制炸藥石灰。

寧愿苦干、絕不苦熬。10萬建設大軍苦干10年,硬是用雙手“摳”出一道長1500公里、被世人稱之為“人工天河”的生命長渠。吃水問題得以解決,數十萬畝耕地得到灌溉,一泓清水流進百姓的心田。

紅旗渠總干渠從一座村莊旁繞過(2019年7月5日攝,無人機照片)。新華社記者 李安 攝

“幸福渠”催人奮進

林州人骨子里是不甘落后的,紅旗渠讓他們的脊梁挺得更直。

當年修渠,有一首為小推車所作的歌:“山里人生性犟,后面來的要往前面放。”意思是大家一起推車,歇腳時,走在后面的人一定要把車放到前面才停下來。

修渠10年,一種逆流而上啃下硬骨頭的勁頭,融入了人們的血脈。

張益智出生第二年,紅旗渠全面建成。那是1969年7月,剛結束十年奮戰的人們豪氣干云。耳濡目染下,他繼承了太行山石般的堅硬個性。

由于家貧,張益智16歲就外出打工。他吃苦耐勞,勤學好問,19歲時成了瓦工班長;21歲,當上管理工人的工長;26歲,他成立建筑公司獨當一面。2012年,張益智接手家鄉幾乎廢棄的萬泉湖景區,開始新的奮斗。張益智的經歷是千千萬萬林州人的縮影——

游客在河南林州紅旗渠畔參觀(2019年5月22日攝,無人機照片)。新華社記者 馮大鵬 攝

在林州市任村鎮盤龍山村,王生有(前)帶領村民清理亂石,維護道路(2019年7月3日攝)。新華社記者 李安 攝

上世紀60年代“戰太行”,人們用雙手挖出千里生命渠;

上世紀80年代“出太行”,10萬大軍在全國打響建筑金字招牌;

上世紀90年代“富太行”,帶著賺回的第一桶金,林州人回家建廠開工,富裕家鄉;

新世紀里“美太行”,林州轉變發展思路,走向低碳環保經濟。

今天,林州打贏脫貧攻堅的硬仗,實現全面小康的夢想,走上了全面推進鄉村振興的新征程。

一代人有一代人的使命。如今,林州百姓已不再為飲水而擔憂,中國人民已不再為溫飽而發愁,但默默流淌在太行山上的“幸福渠”,將一直見證中華兒女團結奮斗、追求幸福的努力。

參觀者在紅旗渠紀念館拍攝展出的紅旗渠通水慶典照片(2019年7月4日攝)。新華社記者 李安 攝

“精神渠”永不斷流

“自力更生、艱苦創業、團結協作、無私奉獻”。很多到過紅旗渠的人說,最難忘的是水中閃閃發亮的精神。

曾經,修渠人把生命與水渠融為一體;如今,每個人用自己的拼搏抒寫新的故事。

2013年,55歲的王生有面臨一個選擇。擔任盤龍山村黨支部書記20多年的大哥王自有,在為村里修路奔波的途中突發心梗病逝,村里的“天”塌了。王生有常年在外做生意,因車禍失去一條手臂。鄉親們想讓事業有成的他回村接任村支書。

回,還是不回?作為黨員的王生有,扛起了全村人的期盼。經過多方奔走和努力,他帶領鄉親們將坑洼不平的土路變成了平坦的水泥路,并繼續綠化荒山,種植花椒、核桃、中藥材,不僅使特色產業更紅火,也為發展旅游打下基礎。

時光荏苒。從空中俯瞰,盤龍山村蜿蜒的山路如一條長龍,與遠山間緩緩流淌的紅旗渠遙相呼應。這是跨越半個世紀的滄桑變化,也是共產黨員的初心見證。

一切為民者,民則向往之。

對于今天的共產黨人來說,紅旗渠,既是歷史的答案,也是時代的航標。

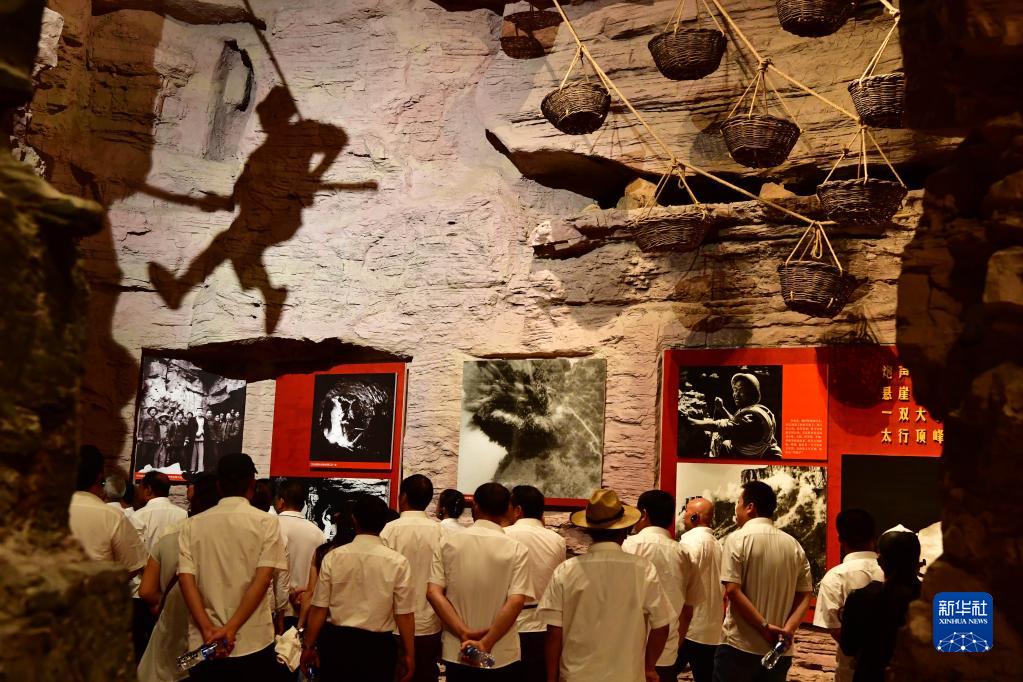

游客在河南林州紅旗渠紀念館參觀(2019年5月23日攝)。新華社記者 馮大鵬 攝

編輯:yangweijie

上一篇:

擔歷史使命 育時代新人——中南大學在黨史學習教育中凝聚奮進之力

下一篇:

新時代黨的建設|鮮紅的旗幟 堅強的堡壘

相關新聞

-

大山巍巍 精神永恒——太行精神(呂梁精神)述評

“左手一指太行山,右手一指是呂梁……”太行山壁立萬仞,呂梁山溝壑縱橫,南北綿延400多公里的太行呂梁,猶如兩條巨龍縱臥在...

-

穿過硝煙 看見你的底色——尋找八路軍總部抗戰軌跡里的紅色密碼

巍巍太行,莽莽呂梁。這里,曾是八路軍第一個敵后根據地誕生地,八路軍總部等重要機構長期駐扎在此。在左權縣找尋紅色記憶“此...

-

中國共產黨百年輝煌賦

廖雙河(通山)泱泱寰邦,赫赫吾黨.謀人民之福祉,鑄共和之無疆。遙想赤縣,長夜未央,內憂外侮,國傾人徨。深圳崛起小漁村,浦...

-

直播開講82年前武漢獻金運動 何祚歡:民眾抗戰情緒在武漢點燃

何祚歡做客“抗戰大講堂”。氣焰千萬丈……”在冼星海的《在太行山上》歌聲的鼓舞下,全國民眾的抗戰情緒在武漢全面點燃,也...

-

【奮斗百年路 啟航新征程·同心奔小康】科技“金扁擔”挑起新...

位于太行山深處的河北省內丘縣侯家莊鄉崗底村蘋果生產基地, 3500畝蘋果園遍布山坡。“一支心中的歌,唱成了圓夢的曲兒……”...

-

非遺文化館“點靚”傳統老街

原標題:非遺文化館“點靚”傳統老街6月6日,游客在游覽瓶窯老街的非遺館群。當日,浙江省杭州市余杭區瓶窯老街內的非遺館群正...

-

滋養精神根脈 凝聚奮進力量——國慶假期品味文化中國之美

農民歌會的動人鄉音,匯入脫貧攻堅取得全面勝利后首個中國農民豐收節的雄渾交響.廣州農講所紀念館舉辦“紅歌快閃”國慶特別節...

-

習近平致敬的戰“疫”英雄|微光成炬照征程

他們,微光成炬照征程新華社記者姜琳平日里,他們是學生、村民、快遞員、水電工、小店主……是街頭巷陌,與你我擦肩而過的普通...

-

綜述:“十三五”,新發展理念引領發展邁上新臺階

騰訊、中興、大疆等上百家高科技企業匯聚成“創新大道”,串聯起粵海街道、大學城、深圳灣超級總部基地等城市“創新名片”…...

-

中國共產黨人的精神譜系丨自力更生 艱苦創業——南泥灣精神述評

“花籃的花兒香,聽我來唱一唱,唱一呀唱,來到了南泥灣,南泥灣好地方。新華社發(祁小軍攝)從南泥灣精神中汲取不竭動力和寶...

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27