首頁 >> 專題報道 >> 2021專題 >> 奮斗百年路 啟航新征程 >> 正文

首頁 >> 專題報道 >> 2021專題 >> 奮斗百年路 啟航新征程 >> 正文胸有朝陽化冰雪 迎來春色滿人間

編者按

20世紀五六十年代,《鐵道游擊隊》(知俠)、《林海雪原》(曲波)、《烈火金鋼》(劉流)、《敵后武工隊》(馮志)等一批革命小說受到了廣大讀者的歡迎,它們以中國傳統(tǒng)的小說手法來表達革命主題,語言通俗,故事性強,也被稱為“革命英雄傳奇小說”。其中,《林海雪原》是最早引起全國轟動、影響最為深遠的一部。

從長篇小說《林海雪原》,到承載一代人紅色記憶的現(xiàn)代京劇《智取威虎山》,再到以原作為基礎改編而成的各類影視作品、舞臺戲劇,多年來,楊子榮、少劍波等英雄的傳奇故事以各種藝術(shù)形式被廣泛傳播,其影響連綿不絕。在幾代人的閱讀與欣賞之中,《林海雪原》及其藝術(shù)產(chǎn)品早已凝鑄成英雄主義和理想主義的永恒豐碑,散發(fā)出持久的藝術(shù)魅力。

《林海雪原》1957年9月由作家出版社出版。

本期主題:《林海雪原》

1957年,長篇小說《林海雪原》由作家出版社出版。它講述20世紀40年代我軍剿匪小分隊在東北穿行茫茫林海、飛越皚皚雪原,剿除匪患的戰(zhàn)斗歷史。出版后,書中富有傳奇色彩的英雄故事和人物形象為廣大讀者津津樂道;尤其是楊子榮,經(jīng)由現(xiàn)代京劇、影視等藝術(shù)形式的改編和再創(chuàng)作,成為熠熠生輝的英雄形象,也成為一代人難以忘懷的紅色記憶。

1957年,長篇小說《林海雪原》由作家出版社出版。它講述20世紀40年代我軍剿匪小分隊在東北穿行茫茫林海、飛越皚皚雪原,剿除匪患的戰(zhàn)斗歷史。出版后,書中富有傳奇色彩的英雄故事和人物形象為廣大讀者津津樂道;尤其是楊子榮,經(jīng)由現(xiàn)代京劇、影視等藝術(shù)形式的改編和再創(chuàng)作,成為熠熠生輝的英雄形象,也成為一代人難以忘懷的紅色記憶。

作者:徐剛(中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員,中國社會科學院文學所副研究員)

東北大地廣袤無垠的林海雪原,見證了人民解放軍剿匪小分隊浴血奮戰(zhàn)、智搗匪巢的英雄傳奇。

1.“以最深的敬意,獻給我英雄的戰(zhàn)友楊子榮、高波等同志”

曲波原名曲清濤,1923年出生在山東黃縣(今龍口市)一個貧苦農(nóng)民家庭,他15歲便加入八路軍,1944年夏從膠東抗大畢業(yè),第二年隨部隊渡海北上,開赴東北。當時的牡丹江集中了許多土匪司令,座山雕、許大馬棒、江左撇子……他們在國民黨高級特務的控制下活動。為了肅清國民黨土匪武裝,牡丹江軍區(qū)根據(jù)土匪武裝的活動特點,成立了剿匪小分隊,采取一邊偵察一邊打的戰(zhàn)術(shù),最終消滅了國民黨土匪武裝。1946年冬,時任牡丹江軍區(qū)二團副政委的曲波,曾率領一支英勇善戰(zhàn)的小分隊參加剿匪戰(zhàn)斗,在牡丹江一帶的深山密林中與土匪武裝周旋,一共打了72仗,勝利完成了戰(zhàn)斗任務。這段經(jīng)歷成為他日后創(chuàng)作長篇小說《林海雪原》的素材。

在由上海京劇院創(chuàng)排的現(xiàn)代京劇《智取威虎山》中,童祥苓飾楊子榮。

1950年,曲波轉(zhuǎn)業(yè)到工業(yè)部門,任機車車輛制造廠黨委書記。為了懷念在戰(zhàn)爭中犧牲的楊子榮、高波、劉蘊蒼等戰(zhàn)友,1955年2月,他正式動筆創(chuàng)作長篇小說《林海雪原蕩匪記》,并于次年8月完成初稿。在日后正式出版的《林海雪原》的扉頁上,曲波深情地寫道:“以最深的敬意,獻給我英雄的戰(zhàn)友楊子榮、高波等同志。”這便道出了他創(chuàng)作小說的情感動機,也說明當年與他并肩作戰(zhàn)的戰(zhàn)友正是這部小說的人物原型。

對于只讀過六年書的曲波來說,寫作長篇小說并不是一件容易的事情。尤其是當小說初稿寫完前三章,曲波覺得自己的文字不能表達那段歷史,一氣之下將原稿付之一炬,寫作的困難可想而知。然而戰(zhàn)友們的英勇事跡又不斷激勵著他繼續(xù)寫下去,經(jīng)過一年半業(yè)余時間的“秘密寫作”,小說初稿終于成型。這時候的曲波,連同他的《林海雪原蕩匪記》,有幸遇到了人民文學出版社的龍世輝。盡管這位年輕的編輯認為稿子在藝術(shù)和文字上還存在一定欠缺,但在向出版社副社長樓適夷匯報時,仍在總體上肯定了這部作品。于是,經(jīng)過歷時數(shù)月的修改,尤其是編輯龍世輝三個多月廢寢忘食的“全權(quán)處理”之后,小說終于定稿。在這個過程中,龍世輝建議曲波在一群男人的戰(zhàn)斗中增加一些詩性與愛情文字,這便是白茹這個人物的由來。盡管作者一度表示“實有其人”,但多年之后他也不得不承認,當時的作戰(zhàn)“不可能帶女兵”。然而,“小白鴿”白茹之于小說確實必不可少。首先,白鴿象征著救死扶傷的白衣天使,象征著和平,直接表達了共產(chǎn)黨人“戰(zhàn)爭為了和平”的崇高思想;而另一方面,活潑美麗的白茹帶來的情感元素,可以沖淡戰(zhàn)爭的緊張氣氛,也避免了小說故事的單調(diào)。

為了擴大影響,聽取讀者意見,龍世輝把稿件推薦給當時的《人民文學》副主編秦兆陽。秦兆陽閱后大加贊賞,隨即在《人民文學》1957年2月號上選載了部分章節(jié),命名為《奇襲虎狼窩》,引起了廣大讀者的關注。

國家京劇院常演劇目《智取威虎山》演出劇照

小說出版時書名由《林海雪原蕩匪記》改為《林海雪原》,是為了給讀者想象的余地。有一次,中國作協(xié)副主席邵荃麟在北戴河就書名問曲波,曲波解釋道:“我站在高山之巔,俯瞰著眼前的森林,風一刮,森林鼓凹鼓凹的,像海洋的波濤一樣,‘林海’兩個字出來了;這個雪是無邊無岸的原野,這個‘雪原’就出來了。”邵荃麟聽完,一拍大腿叫好:“看,沒有生活怎么能行呢?你看,一個詞也需要生活。”

1957年9月,《林海雪原》由作家出版社(當時為人民文學出版社副牌)正式出版,引起了巨大轟動。短短數(shù)年,小說印數(shù)就超過百萬冊,成為那個時代閱讀量最大的作品之一。

作為文學作品,《林海雪原》的成功在于,它并沒有呈現(xiàn)小分隊在牡丹江地區(qū)剿匪的全過程,而是集中選取了剿匪的幾個重頭戲——“奇襲奶頭山,消滅了許大馬棒”“智取威虎山,活捉了座山雕”“巧上四方臺,殲滅了匪首侯謝馬(侯殿魁、謝文東、馬希山)”。用曲波的話說,這是對自己的真實經(jīng)歷“采取了聚而殲之的概括”,從而把當時牡丹江軍區(qū)二團打過的72次戰(zhàn)斗“概括為四戰(zhàn),集中塑造了幾個人物”。曲波承認,關于四次戰(zhàn)斗的地點,“不但威虎山的名字過去沒有,奶頭山、四方臺的名字過去也沒有,那都是我的藝術(shù)創(chuàng)作”。這種“藝術(shù)創(chuàng)作”,尤其是對于“奇”“智”“巧”的強調(diào),情節(jié)組織上突出穿插各種出人意料、趣味橫生的小故事,產(chǎn)生了扣人心弦的閱讀效果,使之成為那個年代老少咸宜的流行讀物。

在2017年版電視劇《林海雪原》中,李光潔(右)飾楊子榮,張睿飾少劍波。

曲波對于民族風格的發(fā)揚得到當時權(quán)威批評家侯金鏡等人的肯定。在《一部引人入勝的長篇小說——讀〈林海雪原〉》中,侯金鏡認為:“作者的自白和我們讀了這部書過后的感受至少是共同的:這就是充沛的革命英雄主義感情,接近民族風格并富有傳奇特色。”曲波曾言,對《鋼鐵是怎樣煉成的》等文學名著,“我只能講個大概,講個精神,或者只能意會而不能言傳;可是叫我講《三國演義》《水滸》《說岳全傳》,我就可以像說評詞一樣講出來,甚至最好的章節(jié)我還可以背誦”(《林海雪原》后記)。傳統(tǒng)英雄傳奇藝術(shù)因素給予作家如此深刻的影響,從而使《林海雪原》的文本表現(xiàn)出通俗性、傳奇性特色,受到廣大讀者的喜愛。

2.賀龍元帥提出:“楊子榮不是有匹馬嗎?京劇里騎馬上山會比踏雪上山更好看”

楊子榮智斗土匪,活捉匪首座山雕的故事,無疑是曲波《林海雪原》中最為精彩的段落。而這段英雄傳奇,后來也被二次加工,完整記述到現(xiàn)代京劇《智取威虎山》之中。1958年春,上海京劇院的幾位演員在觀看了焦菊隱編導的話劇《智取威虎山》之后,對于能否將其改編成京劇進行了熱烈的討論。他們決定說干就干,并由黃正勤、李桐森、曹壽春擬定了一個提綱,分頭各寫幾場,沒幾天就把本子編了出來。他們的創(chuàng)作活動,得到了院藝術(shù)室主任陶雄的支持,他特派編劇人員申陽生“馳援”。很快,申陽生就把各人寫的草稿整理成初稿,隨即開始排演。1958年9月17日,上海京劇院的《智取威虎山》在中國大戲院正式公演。

在2014年版電影《智取威虎山》中,佟麗婭飾白茹。

1963年,為了準備在北京舉行的全國京劇現(xiàn)代戲觀摩演出大會,上海京劇院院長周信芳提出對《智取威虎山》進行加工修改,指派陶雄、劉夢德對劇本進行修改。為了加強這部京劇的現(xiàn)代氣息,經(jīng)上海市委同意,劇組從上海電影制片廠調(diào)來了老導演應云衛(wèi)任導演,并投入排練。《智取威虎山》的第二稿在結(jié)構(gòu)上保留了1958年演出本的基礎,僅刪去了定河道人的情節(jié),在壓縮個別反面人物戲的同時,稍微加強了楊子榮、少劍波的唱念做打,從整體上來說仍嫌粗糙。后來《智取威虎山》劇組赴京參演,在學習其他劇目眾多長處的同時,獲得了不少修改建議。如毛澤東在觀看演出后,就提出了“加強正面人物的唱,削弱反面人物”的指示。為了落實這一指示,演出大會結(jié)束后,上海代表團在京延留了十來天,專門聽取意見。尤其為了加強對當年剿匪斗爭生活的認識,團里還請來作者曲波和他的愛人以及當年的戰(zhàn)友孫大得。他們?yōu)閯〗M熱情、生動地講述了楊子榮的戰(zhàn)斗故事和犧牲經(jīng)過,以及他們當年剿匪的經(jīng)歷。這些真實戰(zhàn)斗生活的介紹,對《智取威虎山》進一步的修改提高幫助極大。

1965年3月,在上海市委直接領導的“戲改”小組統(tǒng)一規(guī)劃下,劇組在創(chuàng)作上充實了力量。在此過程中,該劇的演出陣容也作了很大調(diào)整。唱念做打極其繁重的楊子榮,改由童祥苓扮演,少劍波由沈金波扮演,賀永華飾演座山雕。

真正使《智取威虎山》有了后來樣板戲雛形的是觀摩演出大會后的第三次修改。在上海文聯(lián)和部分解放軍高級將領觀看該劇后召開的兩個座談會上,編劇又吸收了不少好的建議。作家吳強、蘆芒、魏金枝等不約而同地提出,劇本應該適當表現(xiàn)出軍民魚水情的關系,加強楊子榮及解放軍小分隊與群眾的密切聯(lián)系。正是根據(jù)這個建議,編劇增加了第三場楊子榮到深山訪問常獵戶父女的戲。這才有了女扮男裝的小常寶控訴土匪罪狀的唱腔,從而彌補了全劇無旦角唱段、音樂色彩不夠豐富的缺憾。此外,賀龍元帥看戲中曾提出:“楊子榮不是有匹馬嗎?京劇里騎馬上山會比踏雪上山更好看。”由此恍然大悟的編劇在楊子榮“打虎上山”一場中,結(jié)合傳統(tǒng)京劇的以鞭代馬的身段表演,添寫了“馬舞”。之后,為突出小分隊群像,重新設計了“行軍”“滑雪”等舞蹈和最后的“開打”。1967年,就在八個樣板戲首次聚集在北京會演期間,毛澤東又一次出席觀看了《智取威虎山》,并就楊子榮“迎來春天換人間”的唱詞,提議改成“迎來春色換人間”,成為點睛之筆。

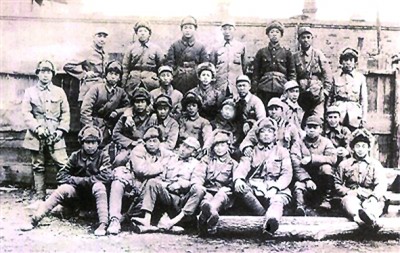

1946年4月,牡丹江軍區(qū)剿匪小分隊的部分官兵在海林火車站外合影,《林海雪原》就是在這支小分隊剿匪故事的基礎上創(chuàng)作而成的。

3.英雄的原型:“甘灑熱血寫春秋”

革命現(xiàn)代京劇《智取威虎山》為《林海雪原》帶來了更大的影響,故事主角也順理成章地轉(zhuǎn)移到曲波深情懷念的戰(zhàn)友楊子榮那里。如人們所看到的,《智取威虎山》中楊子榮英勇無敵的形象,確實顯現(xiàn)出無比耀眼的主角光環(huán)。其中的著名唱段《胸有朝陽》,抒發(fā)了楊子榮的革命斗志與豪情:“山高不能把路擋,抗嚴寒化冰雪,我胸有朝陽。”這個人物形象固然包含著藝術(shù)想象的成分,然而并非完全虛構(gòu),而是基于真實的人物經(jīng)歷所做的藝術(shù)加工。

在對楊子榮的人物原型進行挖掘考察時,我們不難發(fā)現(xiàn),真實戰(zhàn)場上的楊子榮就是一位經(jīng)驗老到、膽識過人的解放軍剿匪英雄。據(jù)悉,楊子榮原名楊宗貴,為山東牟平人。他在抗戰(zhàn)末期參軍,被編入了牡丹江軍區(qū)二團。一心想要沖鋒陷陣殺敵立功的他,陰差陽錯地被編入炊事班,成為一名伙夫,只負責燒菜和做飯。為此,他常常“不務正業(yè)”,一有機會就丟下鍋碗瓢盆去前線偵察,還屢建奇功。在一次剿匪中,一名班長英勇犧牲后楊子榮被火線提拔,成功帶領該班戰(zhàn)士完成了既定的剿匪任務。1946年3月,在攻打據(jù)守杏樹底村殘匪的戰(zhàn)斗中,為了盡早結(jié)束戰(zhàn)斗,減少部隊和村民傷亡,楊子榮只身入村,最終兵不血刃勸降了400多名土匪。他也由此榮立特等功,被評為“戰(zhàn)斗英雄”,后提升為偵察排長。1947年1月,楊子榮得到了號稱“座山雕”的匪首張樂山在海林縣境內(nèi)活動的線索,他化裝成土匪吳三虎的殘部,取得了土匪的信任,打入內(nèi)部。到當年的2月,他一舉將座山雕及其聯(lián)絡部部長劉兆成、秘書官李義堂等相關人全部活捉。1947年2月19日的《東北日報》以《戰(zhàn)斗模范楊子榮等活捉匪首座山雕》為題,對他的英雄事跡進行了詳細報道:“牡丹江分區(qū)某團戰(zhàn)斗模范楊子榮等六同志,本月二日奉命赴蛤蟆塘一帶便裝偵查匪情,不辭勞苦。以機智巧妙方法,日夜搜索偵查,當布置周密后,遂于二月七日,勇敢深入匪巢,一舉將蔣記東北第二縱隊第二支隊司令‘座山雕’張樂山以下二十五名全部活捉,創(chuàng)造以少勝多殲滅股匪的戰(zhàn)斗范例,戰(zhàn)斗中摧毀一敵匪窩棚,并繳獲步槍六支,子彈六百四十發(fā),糧食千余斤。”這便是《智取威虎山》的故事原型。

然而,英雄的悲歌是曲波在《林海雪原》中不忍記述的。事實上,真實戰(zhàn)斗中的楊子榮在剿滅座山雕不久之后的一次戰(zhàn)斗中英勇犧牲,年僅30歲。“今日痛飲慶功酒,壯志未酬誓不休。”就在慶功會的第二天,楊子榮接受了新的戰(zhàn)斗任務,踏上了剿匪的新征程,這次是負責殲滅海林北部梨樹溝一帶的漏網(wǎng)殘匪,也就是土匪丁煥章和鄭三炮等人。不幸的事情發(fā)生了,就在楊子榮和幾個偵察員逼近敵巢,準備向敵人發(fā)起猛攻之際,沒有料到的是,由于天氣寒冷,槍支撞針受凍,沒能打響,慌亂中的敵人得以趁機朝屋外亂槍齊放,一顆子彈擊中了楊子榮,英雄倒在了血泊之中……雖然漏網(wǎng)的殘匪被后續(xù)部隊成功消滅,但英雄永遠離開了他的部隊和戰(zhàn)友。歷史也永遠記住了這一天:1947年2月23日。3月7日,楊子榮所在的部隊在海林鎮(zhèn)朝鮮族小學操場上舉行了隆重的追悼大會,授予楊子榮“偵察英雄”光榮稱號,并將他生前所在的排命名為“楊子榮偵察排”。同日,海林鎮(zhèn)舉行非凡的葬禮,數(shù)千名軍民抬著花圈,胸佩白花,從四面八方涌到這里,為他們敬仰的英雄送行。英雄的遺體被安葬在海林鎮(zhèn)的山坡上,一塊木質(zhì)紀念碑豎在烈士墓前,陪伴英雄永遠守望著這塊土地。

令人遺憾的是,由于當時連部隊首長也不知道英雄的詳細出生地,只知道他是膠東兵,所以他的墓碑上并沒有留下籍貫信息。直到后來《智取威虎山》上演,楊子榮的名字家喻戶曉的時候,部隊和駐地人民才一次又一次派人遠赴膠東,尋訪英雄的蹤跡。1969年,有關部門成立調(diào)查組對楊子榮的身世進行了詳細調(diào)查和走訪,幾乎走遍了山東牟平、榮成、文登、海陽4縣50多個公社,查閱了大量檔案,終于確定了楊子榮的所有信息。1970年7月,海林縣政府修建了楊子榮墓地,墓前立有“楊子榮烈士之墓”的石碑。到了1978年,又在此興建了“楊子榮烈士紀念館”,陳列他生前的遺物,講述他的英雄事跡。2009年,楊子榮被評為“100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模范人物”。

就在楊子榮犧牲前的一個月,他的戰(zhàn)友高波已經(jīng)長眠在茫茫林海之中。據(jù)高波的侄子回憶:1947年1月19日,高波帶領一個班的戰(zhàn)士押著滿載軍用物資和生活用品的小火車返回部隊時,列車行駛到二道河橋頭,土匪引爆了提前埋在橋下的炸彈,小火車被掀翻到橋下。高波帶領戰(zhàn)士們與土匪戰(zhàn)斗,終因寡不敵眾被俘,受盡酷刑。土匪將高波的衣服除去后,將他綁在大樹上,在近零下40攝氏度的戶外實施慘無人道的“凍刑”,高波英勇就義,年僅19歲。他生前在給父親的一封信中寫道:“報上登的日本已經(jīng)無條件投降了,但在投降當中,有的部隊不繳槍,我們就得很快地把他們消滅,請父親放心吧,兒的思想是一切為了抗日,為了革命,為了把祖國建立成一個民主、獨立、幸福的新中國,就是死了,也愿為革命服務……”

4.影視改編:回望歷史,致敬經(jīng)典

迄今為止,關于《林海雪原》,有三次重要的電影改編。第一次是1960年由八一電影制片廠出品的電影《林海雪原》,該劇由劉沛然、馬吉星編劇,劉沛然導演。當時,劉沛然根據(jù)小說和自己隨部隊在東北戰(zhàn)斗的經(jīng)歷,寫出了上下兩集電影劇本,下集的內(nèi)容主要圍繞“智取威虎山”來展開,所以,電影廠計劃先拍下集。因為小說的戲劇性本來就很強,改編成電影并不困難。《林海雪原》公映以后,人們對影片中楊子榮的形象給予了高度評價。電影中,由王潤身扮演的“比土匪還像土匪”的楊子榮,給人留下了深刻印象。直到1970年,由樣板戲《智取威虎山》改編的同名彩色戲曲電影上映,才讓京劇表演藝術(shù)家童祥苓超越王潤身,成為幾代觀眾心目中“楊子榮”的代名詞。

之所以拍攝1970年這版戲曲電影,是考慮到樣板戲《智取威虎山》的傳播問題。當時,“革命現(xiàn)代京劇”這一新興的藝術(shù)樣式由于受表演時空的限制,無法產(chǎn)生更大的影響力,而電影顯然具備更強大的傳播效應。然而,由于樣板戲電影的拍攝沒有什么現(xiàn)成的經(jīng)驗,導演謝鐵驪在準備拍攝時一度陷入困境。后來,他在北京電視臺的黑白舞臺紀錄片《智取威虎山》“照搬舞臺”的啟示下,結(jié)合適當?shù)碾娪笆址ㄅc舞臺藝術(shù)效果,以“既還原舞臺,又高于舞臺”的方式圓滿完成了創(chuàng)作。1970年9月,樣板戲電影《智取威虎山》攝制完成,并被指定在國慶節(jié)期間全國公映。電影上映之后迅速引起轟動。

在樣板戲電影《智取威虎山》上映44年之后,《林海雪原》終于迎來了第三次電影改編,這便是香港導演徐克執(zhí)導的3D電影《智取威虎山》。這部2014年上映的“賀歲片”帶有徐克鮮明的武俠風格。3D特效技術(shù)給《智取威虎山》增添了視覺奇觀,比如,戰(zhàn)斗場面中子彈、手榴彈在空中的運動軌跡清晰可見,使得一場狼煙滿地的戰(zhàn)爭戲,成了一招一式皆有韻味的武打戲。而影片最為人稱道的當屬過往電影改編中無法呈現(xiàn)的“打虎上山”的橋段,借助電腦特效,電影中的東北虎被制作得惟妙惟肖。改編贏得了當代年輕觀眾的喜愛,這也難怪該片得以憑借8.8億票房在當年競爭激烈的“賀歲檔”中殺出重圍。

上世紀80年代以來,隨著電視機的普及,《林海雪原》也屢屢成為電視劇改編的重要對象。與電影改編一樣,這里也有三個版本的電視劇值得一提。首先是1986年吉林電視臺出品的10集電視劇《林海雪原》。該劇由朱文順執(zhí)導,林達信、韓再峰、白玉娟等人主演。2004年,30集版的電視劇《林海雪原》由中國人民解放軍總政治部話劇團、深圳市委宣傳部文藝創(chuàng)作中心與萬科影視有限公司聯(lián)合出品。該劇由李文岐執(zhí)導,王洛勇、于洋、童瑤等人主演。2017年,《林海雪原》第三次改編電視劇。作為向建軍90周年獻禮的重要電視劇,這部由黑龍江省委宣傳部、黑龍江廣播電視臺、黑龍江廣播影視傳媒集團有限公司等聯(lián)合出品,由金姝慧導演,李光潔、張睿、倪大紅等人主演的64集《林海雪原》,播出后引起了熱烈反響,也獲得了業(yè)界的普遍好評。觀眾一致認為這是迄今為止最完整、最全面、最系統(tǒng)的一個改編版本。據(jù)悉,總編導金姝慧的編劇團隊寫了65萬字的電視劇本,最后呈現(xiàn)給觀眾的是64集的電視劇。這便有足夠空間還原全本的小說故事,使以往影視改編中沒有得到全面展現(xiàn)的主體情節(jié)都能得到充分表達。除了這種全面性,該劇最關鍵的特點還在于對原著的敬畏。如觀眾所看到的,該劇并沒有追求所謂的“市場熱點”,而是完美展現(xiàn)《林海雪原》所洋溢的革命情結(jié)、英雄主義以及以人民為中心的獻身精神。在導演團隊看來,這既是對歷史的回望,向名著的致敬,也是對《林海雪原》故事及其精神的傳承。

時至今日,從小說《林海雪原》改編而來的電影、電視劇,包括動畫電影,甚至郵票、年畫、屏風、雕塑等各種藝術(shù)形式仍然層出不窮。曲波的經(jīng)典作品,以及由此改編的各式各樣的藝術(shù)形式,早已成為人們永恒的紅色記憶、一種連接著革命傳統(tǒng)的文化資源。在幾代人的閱讀與欣賞之中,這座理想主義的永恒豐碑,注定會彰顯經(jīng)久不息的藝術(shù)魅力。

相關文章:記憶深處的那片林海雪原——訪著名電影表演藝術(shù)家張勇手

《光明日報》( 2021年06月16日?14版)

編輯:yangweijie

上一篇:

下一篇:

二鼎聯(lián)袂展覽 共慶建黨百年

相關新聞

-

輕捧一部書,舉重一個時代

現(xiàn)年95歲的散文大師王鼎鈞的自選集《江河旋律》,寫出了令讀者敬仰的人生厚度。”王鼎鈞于1925年生于山東蘭陵,在抗日戰(zhàn)爭的...

-

37歲黃圣依穿蕾絲睡衣在線唱歌,性感撩人卻暴露致命缺點

黃圣依自從2015年承認和楊子早在2007年就領證結(jié)婚,并育有一子之后,就鮮少有影視作品問世。在劇中,黃圣依可謂顛覆形象,從...

-

宋丹丹繼女趙婷斬獲金球獎最佳導演獎,明明是白富美卻偏要做...

北京時間3月1日上午,第78屆金球獎揭曉,中國女導演趙婷憑借《無依之地》(《Nomadland》)斬獲金球獎最佳導演獎,她也成為首位...

-

古樹古韻曾家山

徐浪陳蘭整理曾家山座落于通山縣黃沙鋪鎮(zhèn)大幕山林場東側(cè)山頭。土地革命時期,曾家山是鄂南革命根據(jù)地中心,全莊有中共陽新縣...

-

從“小透明”到“網(wǎng)紅”電影村

走進洛陽市洛龍區(qū)科技園街道溢坡村,一塊巨大的“電影場記板”映入眼簾,上面寫著“片名:溢坡·電影村.9月7日,電影村正式動...

-

“拼盤電影”為何受歡迎

光明日報記者牛夢笛在剛剛過去的電影國慶中秋檔, 《我和我的家鄉(xiāng)》以18.7億元奪得檔期票房冠軍,觀眾口碑的一路高歌,成為又...

-

電影頻道不能只有“打開電視看電影”

珠江電影頻道停播此前東方電影頻道已被整合電影頻道不能只有“打開電視看電影”廣東廣播電視臺珠江電影頻道(簡稱“珠江電影頻...

-

電影《保元里9號》講述武漢和平解放珍聞

8月12日,由湖北長江電影集團領銜出品的電影《保元里9號》新聞發(fā)布會在武漢美術(shù)館舉行,一段武漢和平解放的往事即將在大銀幕上...

-

首部8K全景聲實景歌劇電影《賀綠汀》開機

由上海音樂學院和上海廣播電視臺聯(lián)合出品、拍攝制作的中國首部8K全景聲實景原創(chuàng)歌劇電影《賀綠汀》,于7月30日在上海音樂學院...

-

網(wǎng)絡電影,正在走來

電影分為“戈達爾之前”和“戈達爾之后”。而從歷時維度考察,網(wǎng)絡觀影脈絡和網(wǎng)絡電影的所指大致經(jīng)歷了三個階段:21世紀初開始...

① 凡本網(wǎng)注明"來源:咸寧網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于咸寧網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:咸寧網(wǎng)"。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。

② 凡本網(wǎng)注明"來源:xxx(非咸寧網(wǎng))"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

娛樂新聞

-

人藝“經(jīng)典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27