開啟尋龍之旅

|

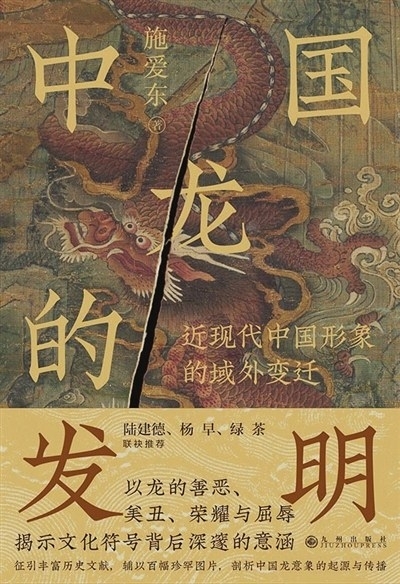

推薦理由:中華民族都是“龍的傳人”,這一理念早已深入人心。龍,既是我們的身份自信,也是我們的文化自信。將龍視作民族國家的象征符號,在龍前冠以“中國”二字,只有在中外文化的碰撞和交流當中,才有可能被生產出來。

“中國龍”究竟是由何人、在何時、如何生產出來的?“龍”是如何從帝王專屬過渡到全民共享的?西方人是怎樣看待“中國龍”的?是不是只有五爪的才是“龍”?“龍”對應的英文翻譯“dragon”是怎么來的,這個譯名是否合適?……你都能在本書找到答案。

全書收入了200多幅歐、美、日等國古舊書刊的罕見圖片,由不同的文化符號析出中國形象在域外不同時期、不同文化背景下的多樣面貌,揭示出龍形象背后含義的復雜性。在全球化的背景下,重溫中西方文化碰撞的舊話題,不僅給我們一個理解中國傳統文化深刻內涵的新視角,更能脫離時代局限審視域外文化的傳播和交流,以史為鑒,更好地總結經驗教訓,尋求現代文化困境的破解之道。

一 龍的階級屬性與國族屬性

中華民族都是“龍的傳人”,這一理念早已深入人心。中央電視臺自有“春節聯歡晚會”以來,幾乎每一個龍年,主持人都會毫無懸念地說出“龍是中華民族的圖騰”這樣的閃光金句,巨龍也會毫無懸念地翻騰在晚會舞臺上,歌手也會毫無懸念地高歌《龍的傳人》:“古老的東方有一條龍,它的名字就叫中國。古老的東方有一群人,他們全都是龍的傳人。”

歲月輪回,我們迎來了又一個新的龍年。如今的中華民族,正意氣風發、昂首挺胸對著西方世界說“不”,各大媒體一定會反復演繹和宣傳“飛龍在天”的自豪感。龍,既是我們的身份自信,也是我們的文化自信。

可是我們要知道,龍雖然是古老的,但是“古老東方”這個概念恰恰是現代的,甚至“民族國家”“圖騰”之類,都不是源自中國本土的概念,而是西方視角的文化概念。將龍視作民族國家的象征符號,在龍前冠以“中國”二字,也是很晚近的事。

龍,從來就不與普羅大眾一個階級。自有龍史以來,雖然龍觀念一直變動不居,但龍紋始終是廟堂身份的標志。皇帝稱真龍天子,帝王世家稱龍族,能使用龍紋是尊貴身份的象征。元代更是從制度上確立了龍與帝王世系的排他關系。忽必烈至元七年(1270年),刑部議定,除了官辦緞匹外,民間不許織造有日、月、龍、鳳圖案的布匹,“如有違犯之人,所在官司究治施行”(《大元圣政國朝典章》)。明清兩代相沿成習,嚴厲禁止下官百姓僭用龍紋。17世紀的俄國使臣尼古拉(Nicolae Spataru Milescu,1636—1708年)也說:“皇族以外,任何人都不敢使用黃色和五爪飛龍,如發現有誰使用,即處以極刑。”(《中國漫記》)

中國龍——作為民族國家象征的龍,或者泛指所有中國人的龍,對于20世紀之前的中國人來說是不可思議的,這種亂倫悖禮的僭越概念不可能從中國文化的土壤中自然生長出來。用龍來作為整個國家的象征符號,只有在需要區分國別的語境當中,才能體現其實際功能,也就是說,中國龍這個概念只有在中外文化的碰撞和交流當中,才有可能被生產出來。

由帝王龍向中國龍的轉換,其實是龍的階級屬性向國族屬性的轉換。聞一多說:“數千年來我們自稱為‘華夏’,歷代帝王都說是龍的化身,而以龍為其符應,他們的旗章,宮室,輿服,器用,一切都刻畫著龍文。總之,龍是我們立國的象征。直到民國成立,隨著帝制的消亡,這觀念才被放棄。然而說放棄,實地里并未放棄。正如政體是民主代替了君主,從前作為帝王象征的龍,現在變為每個中國人的象征了。”(《伏羲考》)這段話只用了寥寥一百余字,就完成了龍在“民族象征—帝王象征—國家象征—每個中國人的象征”四者之間的角色轉換,令人不得不感嘆其詩性語言的巨大魅力。可是,聞一多并未闡述這些轉換的具體因由。現在需要我們解決的問題是,中國龍是在何時、由何人、如何生產出來的,龍又是如何從帝王專屬過渡到全民共享的。

二 知識分子的天下觀與國家觀

明嘉靖二十八年(1549年),葡萄牙冒險家伯來拉(Galeote Pereira)的走私商船在廈門附近一個深水港灣被中國官方查獲,伯來拉因此被投入中國監獄,直到1552年獲釋,其間他與中國囚犯有過密切的交流。伯來拉感到特別奇怪的是,中國人居然不知道自己是中國人。他說:我們習慣把這個國家叫做China,把百姓叫做Chins,可是,當問起中國人為什么叫這個名稱時,他們卻說,“沒有這個名字,從來都沒有過”。伯來拉非常好奇,接著又問:“你們整個國家叫什么名字?如果有別的民族問你們是哪國人,你們怎樣回答?”中國人認為這是個很奇怪的問題,他們給出的最終答案是:“古代有很多國王,盡管現在都歸一個統治,每個國仍擁有它最初的名字,這些國就是……省。……國家現在叫做大明,居民叫做大明人。”(《十六世紀中國南部行紀》)

顧炎武說“天下興亡,匹夫有責”,是善惡價值的興衰問題,他的原句是:“保國者,其君其臣,肉食者謀之;保天下者,匹夫之賤,與有責焉耳矣。”經過近現代知識分子改裝后的“國家興亡,匹夫有責”,則轉換成了國家政權的存亡問題。政權存亡意味著什么?《日知錄》說:“易姓改號,謂之亡國。”國是一家一姓之國,不是全民之國。自古以來,文人士大夫效忠的只是當朝天子,孔尚任在《桃花扇》中借史可法之口,點出所謂的亡國之痛不過是“吳頭楚尾路三千,盡歸別姓”。

自有中國史以來,除了南北對峙的宋代曾有短暫的鄰國或敵國觀念,大多數太平時期,在普通中國人的觀念中,基本沒有空間維度上的國家觀,而只有混沌的天下觀,以及時間維度上的朝代觀。他們聲稱自己是大明人或大清人,是為了區別古代的大宋人或大唐人,而不是鄰國的日本人或朝鮮人。在他們看來,華夷關系只是中心與邊緣的從屬關系,而不是國與國的并列關系,所以列文森(Joseph R. Levenson,1920—1969年)說:“近代中國思想史的大部分時期,是一個使‘天下’成為‘國家’的過程。”(《儒教中國及其現代命運》)

有學者專門對《籌辦夷務始末》中的清代外交文獻進行統計,發現在道光十七年(1837年)之前,文獻中一般自稱“天朝”,極少稱“中國”。鴉片戰爭之后,“天朝”的使用頻率急劇衰減,“中國”的使用頻率迅速上升,同時,在對英國的照會中,開始以“大清國”自稱。至光緒年間,“大清國”和“中國”已經取代“天朝”成為正式外交詞匯(《清季近代國家觀念之構筑及其在邊疆地區的適用》)。由時間維度“朝”向空間維度“國”的轉換,是被迫無奈之舉。“天朝”被“夷人”從天射落,降成凡間的“大清國”(同期日本文獻只稱“清國”),雖然還扭捏著放不下一個“大”字,但畢竟是以國與國的姿態對待“西洋國”了。

那什么是中國呢?北宋石介說:“居天地之中者曰中國,居天地之偏者曰四夷,四夷外也,中國內也。”(《中國論》)這是中國人自己的解釋,西方人當然不以為然。中國對應的英文是China,而不是Central Kingdom,絲毫沒有“天地之中者”的意思,日本譯名“支那”也沒這層意思。

民族國家的觀念,是在反復遭受外族凌辱,帝國沒落之后興起的新觀念。近代啟蒙知識分子如梁啟超,一直在試圖廓清“國家”的觀念:“而國家者,政治之所自出也,故欲知憲政之為何物,必當先知國家之為何物。”(《憲政淺說》)康、梁之外,嚴復、陳獨秀等一大批晚清知識分子,都曾著書立說,紛紛闡釋何為國家。

作為民族國家的中國,也即現代意義上的中國,是由晚清知識分子重新發明的新概念,它不再是那個獨居天地之中央,由一家一姓所主宰的溥天之下的王土,而是由全體國民共同擁有的現代國家。“中國”是一個被近代知識分子重新包裝后的一體化新概念,“中”與“國”已經沒有分拆闡釋的價值,中字不再具有獨立于國而存在的“天地之中”的意義。 (原載《天津日報》)

編輯:但堂丹

上一篇:

新書薦讀

下一篇:

三界尖 我為卿狂(下)

相關新聞

-

新書薦讀

《迷戀記》解讀奧登、王爾德、阿赫瑪托娃、納博科夫、博爾赫斯、本雅明、卡爾維諾等作家,論及《枕草子》《徒然草》《楊柳風...

-

第三批中國傳統村落公布 通山縣4個村落榜上有名

咸寧新聞網訊 通訊員樂昌興、伍偉報道:11月25日,經傳統保護村落發展專家委員會評審認定,住建部、文化部、國家文物局、財...

-

中國有機農產品暨青(米)磚茶交易會在赤壁開幕

咸寧新聞網訊 記者劉子川、特約記者彭志剛、童金健、通訊員張杰報道:11月8日,第二屆中國有機農產品展銷會暨中國青(米)磚...

-

中國新農村生活體驗示范工程通城基地正式啟動

咸寧新聞網訊 特約記者劉建平、通訊員皮江星、付婧燁報道:12日,中國新農村生活體驗示范工程正式落戶通城。 據了解,中...

-

中國有機農產品暨青(米)磚茶交易會在赤壁開幕

咸寧新聞網訊 記者劉子川、特約記者彭志剛、童金健、通訊員張杰報道:11月8日,第二屆中國有機農產品展銷會暨中國青(米)磚...

-

辛識平:這份“進博答卷”,兌現力重千鈞的中國承諾

題:這份“進博答卷”,兌現力重千鈞的中國承諾辛識平第二屆中國國際進口博覽會如期而至。一年來,哈薩克斯坦的糖果、果汁、面...

-

世界500強眼中的進博會:不容錯失的“中國機遇”

題:世界500強眼中的進博會:不容錯失的“中國機遇”新華社記者潘清第二屆中國國際進口博覽會科技生活展區里,世界500強、家具及...

-

辛識平:全球抗疫彰顯中國之“義”

題:全球抗疫彰顯中國之“義”辛識平疫情如火,命運與共。不會忘記柬埔寨首相洪森“逆行”訪華,不會忘記中日韓“風月同天”的...

-

人民日報本報評論員:疫情阻擊戰交出“中國答卷” ——攜手全...

新冠肺炎疫情正在全球蔓延,中國疫情防控取得重大戰略成果。作為最早向國際社會通報疫情、最早迎戰疫情的國家,中國全民動員...

-

人民日報:中國抗疫堪稱“現場直播”

——攜手全球抗疫彰顯中國擔當②人民日報評論員“在共同的敵人面前,沖鋒陷陣的人值得尊重”。第一時間向世界衛生組織報告疫...

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27