以詩傳史 以文見情——讀李城外先生《朱廷立紀事詩》

朱志先

近日,咸寧文化名人李城外先生通過微信發來詩文大作《朱廷立紀事詩》,據《題記》可知,該詩屬七言絕句,為紀念明代通山賢達朱廷立誕辰530周年而作,共36首,撰寫時間2022年7月6日-16日。鄙人作為普通教員,和李城外先生交往很少。印象較深是2009年夏天,向陽湖文化研究會成立時,作為吃瓜群眾,旁聽會議,收到李先生簽名贈書四冊,屬于見者有份,分別是《向陽湖文化人采風》(上下)、《向陽情結——文化名人與咸寧》(上下),均為人民文學出版社出版。這兩種佳作體現了李先生在向陽湖干校文化研究方面超前的學術眼光和精深的史料功夫。遺憾鄙人的研究興趣不在此,隨后也未再向李先生請益學問。但從新聞報道及網絡信息中獲悉李先生近些年大作不斷出爐,還在中華書局出版《向陽軒詩稿》,公務之余,尚能不輟寫作,令人敬佩。

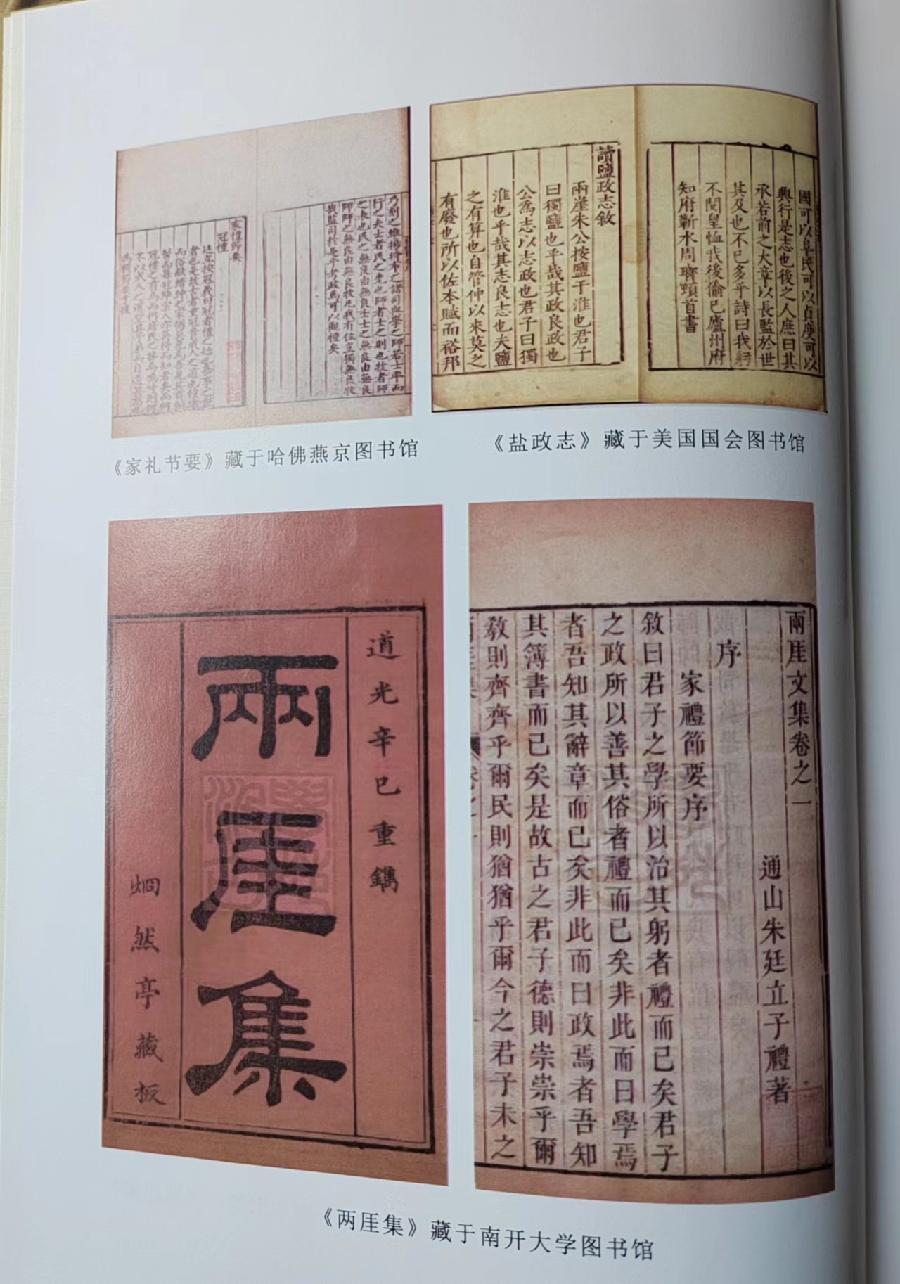

從李城外先生的學術研究領域而言,主要側重于向陽湖干校文化及咸寧紅色文化方面,當看到其所寫《朱廷立紀事詩》時,感到很新奇。鄙人近幾年研究中一個對象便是明清時期通山朱廷立家族,對相關史料及學界的相關研究成果有一定了解,已校點整理了朱廷立《兩厓集》,也寫一些文章尚未公開發表。當看到以詩歌的形式來展現朱廷立的生平,感覺耳目一新,茲略述讀后的體會。

一、以詩寫史????縱論名賢

明清時期朱廷立家族在通山屬于望族,發跡于先祖朱志先,曾任山東布政使;既振于朱廷立,曾任禮部右侍郎。同樣,《朱氏宗譜》亦首創于朱志先,續編于朱廷立。這兩位方伯、宗伯成為通山朱氏的標桿,激發朱氏子弟奮起有為,代有名人。誠如《朱氏宗譜·七修族譜敘》中所言“自方伯湄溪祖發跡以來,若觀察、若檢校、若夔府、若推府、若典膳、若宗伯、若太守,其他為縣令、為州牧、為群佐、為縣佐、為教授、為教諭、為司訓、為吏目者,代不乏人,若科名自進士以及膠庠者蓋難勝數。”李先生以時間為序,從朱廷立的先祖朱志先、父親朱伯驥寫起,前者是朱廷立精神層面的榜樣,后者則是其言傳身教的典范,進而言及朱廷立考中進士、初任諸暨知縣等不同時期經歷的重要事情為例,予以敘寫、評說,如第五首“初涉官場諸暨忙”、第九首“御史巡鹽赴兩淮”、第十一首“修成鹽政煌煌志”、第二十五首“都察院中淌?渾水”等,分別記述朱廷立任諸暨知縣、兩淮巡鹽御史、都察院右僉都御史時所經歷事情,評價朱廷立“甘為孺子”、“有量有節大胸懷”、“董理爬梳豈畏難”、“清廉耿介”等,一事一評,憑借一篇篇詩文,使朱廷立的生平躍然紙上。

二、熟識文獻????落筆有情

朱廷立歷任諸暨知縣、河南道御史、兩淮巡鹽御史、四川巡按御史、順天督學、南京太仆少卿、大理卿、工部、禮部侍郎等職,輾轉多地,任職不同部門,生活閱歷豐富。通過三十多篇詩文來囊括其一生,只有熟識與朱廷立相關文獻,才能舉重若輕,廣征博引,信手拈來。朱廷立在諸暨任知縣時,為便于觀察莊稼的生長情況,在高崗處建一亭子。《兩厓集》卷二《觀稼亭記》中記載出現旱澇時,朱廷立站在亭中視察田間情況,旱澇都能及時發現,為長久解決旱澇問題,讓當地浚塘、筑堤。隨后,朱廷立再站到亭子上觀察時,沒有再發現旱澇問題,于是名亭子為“觀稼亭”,讓繼任者也能時時來此觀察民情,并且在《觀稼亭記》中將這個過程行之為文。李先生據此文,撰寫“觀稼亭說憂與樂,三?農牽掛訴衷腸”。另外,李先生紀事詩中“三賢祠記自流芳”、“攬秀亭存朱氏記”、“悼友小詩嬉笑罵”分別源自《兩厓集》卷二《三賢祠記》、《攬秀亭記》、卷十一《悼友》篇。同為通山人,李先生以詩文敘寫先賢事跡時,不僅僅局限于敘事,還充滿著深厚感情,諸如稱朱廷立“正直之臣明大體”、“清廉耿介見忠心”、“獨行特立朱夫子”、“儒林風采高標樹”等。

三、通俗易懂????利于傳承

朱廷立貴為禮部右侍郎,為國家、地方及家族做出了很大貢獻;作為學者,在理學事功、氣節行誼方面身為表率。朱廷立去世后,其弟子劉體乾為之作墓志銘、傳記,同鄉陳宗夔、吳國倫給其寫行狀、像贊,《明實錄》《明史》等諸多史籍中亦載有事跡,使其道德學問得以流傳。近幾年,通山學人撰有《朱廷立紀略》《朱廷立傳》等,來宣揚傳承朱廷立的精神文化。作為普通大眾也許不易讀懂深奧艱澀的古文,更不會去翻閱古籍來查考朱廷立的生平事跡;面對數十萬字研究朱廷立生平的專著,一般讀者可能會望而卻步。李城外先生通過數十篇詩文,勾勒出朱廷立一生的重要事跡,且行文流暢、簡潔易懂,并沒有執著于遣詞造句,頗似白居易的詩體、杜甫的詩風。諸如將朱廷立考中進士的場景描繪為“魚躍龍門強中強”,身居知縣考察體恤民情言之為“三?農牽掛訴衷腸”,把王陽明對朱廷立的教誨喻為“諄諄教導勝雞湯”,將從事鹽政撰寫出《鹽政志》概括為“干一事便專一事”,任職工部、禮部侍郎不久即卸職歸鄉稱為“匆匆過客嘆官場”等。作者通過這種樸實易懂且接地氣的表述方法,使朱廷立生涯中的重要事項歷歷在目、活靈活現地展示出來,對于傳播這位明代先賢的典型事跡功莫大焉。

此外,需補充說明的是,近幾年來,城外先生還創作過四首詠朱廷立的律詩和絕句。一是讀通山縣政協文史委編輯《朱廷立紀略》和朱希敏先生《朱廷立傳》后欣然命筆:“英才抱憾后人哀,滿腹經綸淺草埋。四庫幸存鹽政志,衙門累筑愛民齋。侍郎仙洞延文脈,拜禮陽明隱擂臺。我賞摩崖石刻景,銅肝鐵膽令開懷。”二是《游侍郎洞》:“攻書堪樣板,鑿壁好偷光。神仰朱廷立,山溝出鳳凰。”三是《謁朱廷立墓》:“四庫全書誰不曉?侍郎大著列其中。明朝官宦浪淘盡,幸有詩文代代紅。”四是《參觀朱廷立紀念館》:“家鄉自古多才俊,令我心儀朱侍郎。非是烏紗紅又紫,蓋因明代正而剛。為官有幸稱慈母,著述何辭入典章。不戀朝廷親故里,詩書伴老久彌香。”亦可圈點,不妨參照閱讀。

要之,李城外先生在鄂南地方文化研究的成就及貢獻,學界言之甚多。其所創作的大量詩文,無論從文學成就或者是創作特色,學界亦是贊嘆不已。李先生在短短十余天的時間中,大手筆的形式將明代賢達朱廷立一生,以數十篇紀事詩展露無遺,令人嘆服,值得推介。

作者簡介:

朱志先,河南南陽人,歷史學博士后,湖北科技學院人文與傳媒學院教授,主要從事明代史學批評與湖北地方史研究。

編輯:hefan

上一篇:

千年一約到林上

下一篇:

朱廷立紀事詩(三十六首) 李城外

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27